皆様、こんにちは。本日は9/6(土)。昨日は日本列島を台風が縦断し、静岡県では竜巻が起き、車2台が空中に巻き上げられ、破壊されるなど…文字通り自然の凄まじさを見せつけられました。皆様は無事にお過ごしになられましたでしょうか?私はいつも通り仕事を行っていたお陰で…何事もなく無事に過ごす事ができました。最近の自然の猛威を見せつけられると…日々の当たり前の日常がとても重みのある事のように感じられます。

ところが、その『日々の当たり前』という点、その中でも健康である事…という前提事実について、ご利用者様を支えるご家族様より、次のようなお話がございました。即ち、『私は日頃から健康に気を使い、食事や運動、睡眠にも時間単位で毎日過ごしているので、自分では若々しいと思っていました』が、ある人から『「自由な人」は老化しにくく、「真面目な人」は老化しやすい』と言われ、ドキッとしました。だって、私は自分でも真面目を絵に書いた様な人だと思っていましたので…』というお言葉を頂きました。確かに『真面目な人は一面では頑固で融通が効かず、社会性に欠け、孤立しやすく、その為に老化しやすいのでは?』と考える事もできそうではあります。皆様はどう思われますか?

そこで今回はこの点を科学的な根拠を調べた上で、考察してみたいと思います。というのも、この点を考察する事が私が仕事として行っている介護の現場にも役立つと考えましたので、取り上げる事に致しました。そしてその考察を数回に分けて、日常生活や介護現場に落とし込む事で私達にとって示唆に富む啓示が得られるのではないか?考えております。

先ず…「自由な人」「活動的な人」「交際関係の広い人」が老けにくいと主張されている点。

この点については…先ず第1に…「因果関係が逆」ではないかと私は考えます。何故なら…調べてみると…どんな人でも人は加齢に従い脳内のドーパミン神経細胞(中脳黒質や線条体)は徐々に減少しますが、活動的な性格・気質の人は脳内のドーパミン神経の『代謝』が劣化していないから「こそ」そういう行動特性を持っている。これが「意欲」「社交性」「好奇心」といった行動変化と関連するのは、多くの研究で確認されているとの事。そして次に、その行動と神経可塑性との関係。つまり脳の機能が「若いから」自由で好奇心あって交際もひろくアクティブである事。即ち行動によって脳が刺激されることでドーパミン系や前頭葉の活動が『維持される』という逆の効果もある事は次の事例により科学的に証明されているとの事。例えば、ラットに新しい環境刺激(遊具、運動、仲間との交流)を与えると、ドーパミン放出が増えシナプス可塑性も高まることが確認されており、また、人でも社会的活動が多い高齢者ほど認知症発症率が低いという疫学研究があります。

第2に…自由が偏って不自由になる。それは頑固と変わらないのではないでしょうか?つまり、好きが偏りを作ってしまい本人にとってはストレスになる。重要なのは好き勝手しているという暗示ではなく、こだわりを捨てて色んな側面にチャレンジしながら自分に合うスタイルを変えていける生き方。思考の柔軟さが大事なのでは?と私は考えます。そんな人は人より老けるか否か?を超越して人生を楽しむでのではないでしょうか?人と比べる生き方の不自由さで長生きしても幸せかはわかりません。この点も科学的に① 「心理的柔軟性」がストレス低減・精神的健康・幸福感の維持と強く関連すると報告され、また、柔軟な思考は、前頭前野ネットワークの可塑性と関連しており、加齢に伴う脳機能低下に対する保護因子と考えられているとの事。更に② それとは逆に…高齢者で「頑固」「こだわりが強い」傾向は、うつ症状・社会的孤立・認知症リスクの高さと関連し、「新しい趣味を試す」「環境の変化に適応する」人は、長寿で幸福度も高いという研究が複数ある様です。また、③ 他者と自分を比較する癖は、幸福度を下げることが心理学的に確立しており(社会的比較理論)、「自由そうに見えて他者基準で動く人」はストレスをためやすく、老化に悪影響を与える可能性がある事が報告されております。

以上をまとめると…

「脳機能が若いから自由で活動的になる。しかし、その自由さが硬直して頑固に変わると老化を早める。一方、柔軟に変化を受け入れられる人は、脳の衰えを補いながらも幸せに老いを迎える」とまとめられるのではないでしょうか?

皆様はどの様に考えられたでしょうか?

若い時は誰にでも可能性があり、体力もある事から様々な事にチャレンジを行ってきた人々も…ご高齢になるに従い、自分には少しづつ可能性がなくなり、最近は外に出るのも億劫になってしまったと考える方が多いのではないでしょうか?でも実はその『可能性がなくなってきてしまった』と思われている多くの人の考え方そのものが、他者基準で動く人の典型ではないかと私は考えています。何故なら現実にご高齢になられても、現在の自分に満足せずに挑戦されている方々は信じられない様な事を成し遂げています。例えば若い頃右利きの方が脳梗塞を契機に60過ぎから一念発起。左手でお箸を持ち、ご飯を食べ、更に左手で絵や文字を書く様になられています。また、定年を契機に水泳や山登りを行い、若い頃より行動的になられている方々もおられます。この点は…以前の『ふじの花』の『潜在能力を呼び起こす鍵とは?』という1/15付けのブログでも関連する事を挙げております。興味のある方はそちらの方もお読みになられて頂けましたら幸いです。

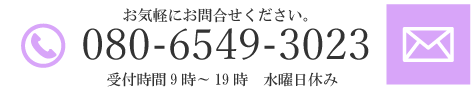

キッカケは人様々ですが、人は何歳になられても老いと共存しながらも、幸せな日々を死の間際まで貫く事ができるのではないでしょうか?そんな日々を…『ふじの花』では…皆様のお気持ちに『寄り添い』ながら…裏からそっと支えて参りたいと考えております。

次回からは…以上を踏まえ、日常生活や介護現場での考え方に話を拡げて参りたいと思います。